[ Vol.9 ]

◆◆CONTENTS◆◆

とも座新星91

特異小惑星1992AC

光柱

はくちょう座新星92

FSPACE GWオフ

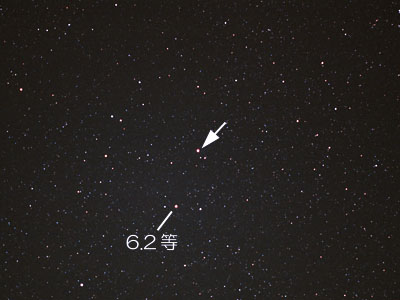

とも座新星1991('92年1月)

1991年12月27日にオーストラリアのポール・カミレリが「とも座」の中に6.4等星の新星を発見しました(赤経8h09m44s 赤緯-34°58'29”)。

新星というのは、それまでそこには見えなかった星が急に輝き出すので昔の人は新しい星が生まれたと勘違いしましたが、実は星の一生の最後に爆発している姿なのです。

この写真は月刊天文ガイド’92年4月号と天文年鑑1993年版に掲載されました。

【データ】

1992年1月11日 01時09分00秒から3分露出

タカハシ イプシロン160

ペンタックスMX

コニカカラーSUPERDD400

現像:HAC3200(30℃,7分)

撮影地:朝霧高原

特異小惑星1992AC('92年2月)

小惑星の多くは火星と木星の間に帯のようになって太陽を回っています。しかし、中には全く異なった軌道を持つものもあります。この写真の1992ACという小惑星は地球のすぐそばを通過しました。そのために見かけ上の速度が速く、わずか25分間で線のように写っています。

【データ】

1992年2月2日 22時48分00秒から25分露出

タカハシ イプシロン160

ペンタックスMX

フジカラーSUPERHG400

現像:HAC3200(30℃,7分)

撮影地:富士山西臼塚

光柱('92年2月)

「光柱」とは地上の街灯などの光が上空で冷やされた氷の粒子に反射して、柱のようになって光って見える現象です。

夜明け間近に白んでくる東の空を眺めていたら、金星(写真中央)の両側が何やらぼーっと光っていました。「光柱」という現象は知っていましたのですぐにそれと分かりました。取りあえず写真に撮ってから、木々の間から下界の街明かりの見えるところに行ってみると、案の定、明るい光が丁度「光柱」の真下にありました。

【データ】

1992年2月3日 05時42分00秒から10秒露出

SMCペンタックスA50mm(F1.4) 絞りF4

ペンタックスMX

フジカラーSUPERHG400

現像:HAC3200(30℃,7分)

撮影地:富士山西臼塚

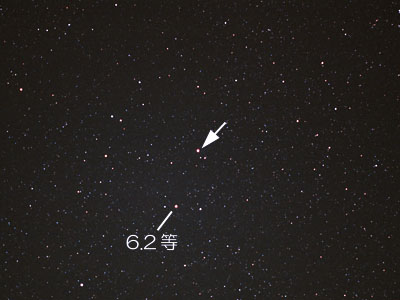

はくちょう座新星1992('92年3月)

新星は意外と頻繁に出現しています。しかし、肉眼で見えるほどの明るさになるものは数少ないです。日本から見えたもので私が生まれた'69年以降において、極大光度6等以上のものはわずか8個しかありません。('99,12末現在)

その内の一つがこの新星です。この新星は2月に出現し極大時には4.3等になりました。撮影時は減光中で6等程度でした。

【データ】

1992年3月8日 03時37分00秒から3分露出

タカハシ イプシロン160

ペンタックスMX

コニカカラーDD400

現像:HAC3200(30℃,7.5分)

撮影地:富士山西臼塚

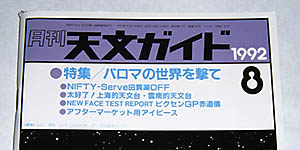

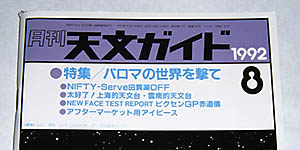

FSPACE GWオフ('92年5月)

NIFTY SERVEの天文のフォーラムである、FSPACEでは毎年GWに星の見える場所でオフが開かれます。

'92年は富士山麓の田貫湖で開かれました。このときに天文ガイドから機材の取材があり協力しました。左の画像はその誌面です。初日の夜は強者共は富士山の須走口五合目まで移動して観測をしました(もちろん、私も)。翌日はおとなしく湖畔で撮影しました。

FSPACEの主要メンバーは世代交代して、当時のメンバーはHP等で情報交換をするようになりました。もちろん、FSPACEには所属していますが。

[Vol.10]へ