私から天文を取ったら果たして何が残るだろうか、という程の星好き。

月に1回、新月が近づいてくるとそわそわしてきて、週末には星のよく見える場所に行って徹夜で天体写真撮影に明け暮れています。

こんな今の私の天文泥沼への歩みを時間を追って綴ってみたいと思います。

星との出会い 星との出会い

記憶にある一番古い星との出会いは幼稚園のころに皆既月食を見たことです。

父親が月食とは何かを一生懸命教えてくれながら部屋の窓から見たような気がします。

また、そのころ肉眼彗星として有名なウエスト彗星(1976年)がやってきましたが、親に「望遠鏡がなければ見えない」と言われ、当時はその言葉を信じてしまい見ることはありませんでした。

本当に残念なことをしたと思っています。

天文に目覚める 天文に目覚める

それからしばらくの間は、星とは離れていましたが、小学4年生の時に友達が小さなおもちゃの卓上屈折望遠鏡を買ってもらったとのことで、月を見せてもらいました。

これが、それからの人生を変えてしまったのです!(ちょっと大袈裟か ^^; )

それまで、眠っていた星の虫を起こされた私はすぐさまミザールの6センチ屈折経緯台エース型(忘れもしない定価26,000円)をなけなしのお小遣いで買いました。

当時、神奈川県川崎市多摩区に住んでいたのでもちろん光害の真っ直中。惑星、月を中心として明るい星雲星団をむさぼるように見ていました。

丁度このころ、毎月の購読雑誌が「子供の科学」から「月刊天文ガイド」に変わりました。(あのころは安かったなぁ)

天文クラブ入会 天文クラブ入会

小学5年生になり、近くの川崎市青少年科学館の「天文クラブ」に入会しました。小学生を対象とした勉強会と観測会を行うものでした。ここで、2年間勉強しました。この科学館にはプラネタリウムが併設されています。天文クラブ員は無料で見ることが出来、何度も通ったものです。

小学5年生になり、近くの川崎市青少年科学館の「天文クラブ」に入会しました。小学生を対象とした勉強会と観測会を行うものでした。ここで、2年間勉強しました。この科学館にはプラネタリウムが併設されています。天文クラブ員は無料で見ることが出来、何度も通ったものです。

時には勉強会の際にプラネタリウムを使うこともありました。ポインターを持ち、「オリオン座はどれ?」などと問題を出され、それを指し示すのです。もう最高でした。普通ではこんな経験をする事は出来ないですからね。

'99年の夏に用事があって、この科学館を訪れましたが、何と、当時のW先生が館長さんになっていました。

天体写真に手を出してしまう 天体写真に手を出してしまう

そして、自然とこれらのきれいな星達を写真に撮りたいという衝動に駆られ、父親の持ち物であったオリンパスPEN Fで写真を撮り始めたのでした。

そして、自然とこれらのきれいな星達を写真に撮りたいという衝動に駆られ、父親の持ち物であったオリンパスPEN Fで写真を撮り始めたのでした。

最初の天体写真はこと座(1979,10,16 19時30分から20秒露出)でした。

光害に加え、雲まで流れている中の強行撮影でしたが、ちゃんとこと座を形成する星が写っていて、それはそれは嬉しくてはしゃいだことを覚えています(当時10歳)。

(残念ながらこのときのネガが無いので紹介できませんが、右に当時撮影したオリオン座の写真を紹介します)

自作のアダプターを使ってエース型望遠鏡で月の直焦点撮影や、コリメート撮影をしていました。

そしてこれからの天体写真沼にハマってしまうのでした!

国立科学博物館「天文普及講演会」 国立科学博物館「天文普及講演会」

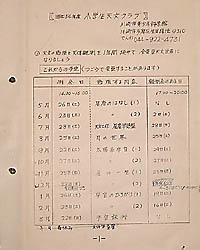

小学6年生のころからは上野の国立科学博物館で毎月1回行われていた「天文普及講演会」なるものに足を運んでいました。これは村山定男氏が最近1ヶ月の天文ニュース、例えば新彗星の発見等の解説を行い、その後、講師を招いての講演会の二本立てのものでした。小学生だった私には難しいことばかりで理解できることはほんの僅かでしたが、その雰囲気が好きでした。今は亡き、太陽黒点観測者として有名だった小山ひさ子先生がこの講演会のお手伝い(失礼)をされていたことを覚えています。

赤道儀式の望遠鏡を手に入れる 赤道儀式の望遠鏡を手に入れる

そうこうしているうちに次にやりたくなるのが、ガイド撮影です。ガイド撮影すると長時間露出をしても星が点に写り、暗い星までも写し取ることが出来ます。

ガイド撮影をするためには赤道儀と呼ばれる架台が必要です。そこで、1981年までのお年玉を使ってミザールSP−68Rという口径68ミリの屈折赤道儀を購入しました。

早速望遠鏡の筒に取り付けた雲台にカメラを載せて星座のガイド撮影を始めました。もちろん、今となっては死語になってしまった手動ガイドです。最初のターゲットは定番のオリオン座(1981,3,2 20時50分から5分露出)でした。

ついに反射望遠鏡 ついに反射望遠鏡

中学生になり、川崎よりは空の状態の良い(光害の少ない)神奈川県厚木市に引っ越しました。

めぼしい星座の写真を一通り撮ってしまった私は次のステップとして星雲星団などをもっと良く見たい、撮りたいということで、口径の大きく明るい光学系が欲しくなりました。もちろん中学生ですから貯金は少ししかありません。口径10センチの反射望遠鏡(鏡筒のみ)にしようかと親に相談したところ、どうせなら、少し補助するから12センチにしたら、と、意外な答えが返ってきました! そして、お金を握りしめて望遠鏡ショップへと駆け込んだのでした。

ショップで購入するときに、店の人に「星ばっかり見ていないで勉強もしなよ」のようなことを言われ、余計なお世話だい!と思ったことを今でも覚えています。

このようにして、ミザールの120SLという反射望遠鏡の鏡筒を手に入れました。

架台は先のSP−68RのSP型赤道儀を使いました。

また、このころに撮影用のアクセサリーも買いあさり、天体写真撮影の基盤が出来上がりました。

雑誌のフォトコンテストにデビュー 雑誌のフォトコンテストにデビュー

高校生になり、120SLでの直焦点撮影も慣れてきた頃、長野県の入笠山のマナスル山荘に家族で泊まりに行きました。ここはドームを備えた当時としては数少ない施設だったと思います。ここは標高も高くそれは綺麗な夜空を堪能する事が出来ます。

当然、直焦点撮影を出来るシステムを持って行きました。

架台 : ミザール SP

鏡筒 : ミザール 120SL

ガイド鏡: ミザール 68R

ガイドアダプター:ビクセンGA−2

カメラ: ペンタックスMX

そして、ここで撮影したヘルクレス座の球状星団M13がスカイウオッチャー'85年2月号のフォトコンテスト初級の部に入選する事が出来たのです。

いやあ、本当に嬉しかったですね。自分の写真が全国で売られている雑誌に載るんですから!

これで、完璧にこの世界に填ってしまいました。

ハレー彗星 〜オーストラリア遠征〜 ハレー彗星 〜オーストラリア遠征〜

高校2年から3年になるころにハレー彗星の観測条件が良くなりました。当時、部活で物理化学部天文班に属していました。全校生徒を対象としてハレー彗星の新聞を発行をしたり、アンケートを取ったりしました。アンケート結果はスカイウオッチャーにも掲載されました。

高校2年から3年になるころにハレー彗星の観測条件が良くなりました。当時、部活で物理化学部天文班に属していました。全校生徒を対象としてハレー彗星の新聞を発行をしたり、アンケートを取ったりしました。アンケート結果はスカイウオッチャーにも掲載されました。

日本からの観測条件が悪かったので南半球のオーストラリア等への観測ツアーが各旅行会社が企画していました。しかし、丁度学校の春休みの時期は月の影響が大きく夜空が明るかったので、その時期のツアーはありませんでした。そこで、海外への単独観測遠征はとても出来なかったので、国内で少しでもよく見えるであろう石垣島への遠征を考えていました。

そんな折、部活の顧問から春休みのオーストラリアツアーがあるという情報が入りました。早速部員にも話をしてみると、私を含め3人が遠征することになったのです。もちろん、3人共初めての海外旅行です。機材は最低限に抑えてシドニーから500km内陸にあるクーナバラブランへ行きました。

もちろん、明るい月があったので、ハレー彗星そのものを満喫する事は出来ませんでした。しかし、月が昇るまでは南天の素晴らしい星空を見ることが出来ましたし、ハレー彗星も明るかったので日本で見るよりは好条件で眺めることができました。

タカハシ イプシロン160との出会い タカハシ イプシロン160との出会い

さて、大学生になり、SP型赤道儀では120SLのガイド撮影が厳しいことからバイトでお金を貯め、タカハシの90Sという赤道儀を購入しました。そして、これに120SLを載せて直焦点撮影を楽しんでいました。

その後、星像のクオリティアップと速写性、そして、財力を考えて当時としてはシュミットを除けばこれしか無いというタカハシのイプシロン160を買うことを決意しました。

横浜にあった今は無き某ショップに行ってイプシロン160を欲しい旨を告げると、展示品で鏡筒の外装にキズ有り品があると言われました。ちょっとためらいましたが、光学性能に問題ないとのことで、それに決めました。

架台はそれまでの90Sを利用することにしました。

またガイド鏡は当時そのショップのオリジナル(とはいってもケンコー製ですが)の口径6センチのものを選びました。

イプシロン160で天文ガイドに入選 イプシロン160で天文ガイドに入選

大学1年の夏休みには遠征する目的で車の免許を取得し、それ以後は主に静岡県の朝霧高原(右画像)に行き始めるようになりました。そこで、ひとり孤独に黙々と写真を撮っていました。まだまだ未熟者の私ですから、現像が上がってルーペで見ると「ガーン!ピンボケだぁ (;_;)」なんてことや、ガイドミス等の失敗の連続でした。

大学1年の夏休みには遠征する目的で車の免許を取得し、それ以後は主に静岡県の朝霧高原(右画像)に行き始めるようになりました。そこで、ひとり孤独に黙々と写真を撮っていました。まだまだ未熟者の私ですから、現像が上がってルーペで見ると「ガーン!ピンボケだぁ (;_;)」なんてことや、ガイドミス等の失敗の連続でした。

そんなある日、そう、'89年2月21日に皆既月食がありました。これは月がしし座

の中で起きたものでした。

そんなある日、そう、'89年2月21日に皆既月食がありました。これは月がしし座

の中で起きたものでした。

どの鏡筒で撮ろうかと考えていたとき、「おっ、イプシロンで撮ると、月とレグルスが

同じ構図内に入るではないか!」ということに気付きました。そして、普通では考えら

れないイプシロンで月を撮るというとんでもないことを実行したのです。

その写真が「皆既中の月とレグルス」というタイトルで'89年5月号の月刊天文ガイドに入選する事ができました。これが天文ガイドへのデビューでした。

赤道儀を90SからEM200へ変更 赤道儀を90SからEM200へ変更

そうこうしているうちに赤緯軸にモーターの付かない90Sに不自由を感じ始め両軸にモーターの内蔵されたピラー仕様のEM200に変えました。名機90Sは残念ながら下取りで出してしまいました。今思えばもったいないことをしたものです。

EM200はその後ベストセラーになり、非常に多くのユーザーを獲得しています。

これで格段にガイド修正作業が向上し、真冬の−10℃以下となる富士山麓でも寒さに堪えて撮影していました。

このころにはガイドマウント周り等の補強を完了していて人為的なガイドミス(居眠りでガイドアイピースにコツン! とやったり ^^; )が無い限り、ほぼ、満足のいくガイドが出来るようになっていました。

オートガイダーST-4に手を出す オートガイダーST-4に手を出す

とはいうものの、やっぱり真冬の富士山の寒さは厳しいです。そんな中での長時間露出などは本当に辛いものがあります。狙っている対象の向きによっては地べたに座り込んでのガイドになったりもします。

丁度そのころ巷ではオートガイダーST−4なるものが出回るようになってきました。これは優れものでガイドエラーを検出して自動的にガイド修正してくれるものです。つまり、人間がやっていたことを機会がやってくれるのです。

「そんなもの邪道だ。すべて機械任せじゃ、出来た写真に味が出ないではないか!」と思っていました。

でも、そんなST−4に手を出してしまうまでにそんなに多くの時間は掛かりませんでした。(^^;

お陰で、長時間露出も何のその。既にガイドシステムとしてエラーの出ないシステムが出来上がっていたので、ガイドはST−4導入時からほぼ百発百中でした。

撮影中に他の人とおしゃべりしたりおでんをつっついたり、望遠鏡を覗かせてもらったり、かと思えば車中で仮眠を取ったりできるようになりました。

私がSTー4を使い出した頃から急速にオートガイダーが普及し始め、いろいろな製品が出回るようになりました。

もっと大きく撮りたい もっと大きく撮りたい

メイン機材をイプシロン160として、様々な天体を撮ってきましたが、焦点距離が530mmと短いため銀河などの小さい天体は米粒のようにしか写すことが出来ません。春の星座が見えているときは特にそのような天体が多く、イプシロンではそれらを同じ画面内に一網打尽にするような撮影しかできませんでした。それで、これらを「もっと大きく写したい!」と思うようになりました。大きく写すためには望遠鏡の焦点距離が長いものが必要になります。そんな折、天文ガイドのT.G.ファクトリーというコーナーで口径20cmのシュミットカセグレン式の望遠鏡を改造して写真性能をアップするという連載が始まりました。

これだ!と直感しました。シュミカセは焦点距離が長い割には軽量です。(赤道儀をEM200より丈夫なものに変更するつもりは無いので軽量であることが重要です)

これなら、鏡筒を載せ代えるだけで対応できる、ということで、早速セレストロンのC8という望遠鏡を買いました。そして、改造パーツを購入し新品のC8をバラして写真用に改造しました。

この改造はコマ収差を低減させる為に補正板を製品の状態より外側にずらすものです。

この鏡筒は焦点距離が2000mmもあり、小さい天体を大きく撮ることが出来るのですが、それだけ難しい事が増えてきます。空の条件が良くてセッティングさえ出来てしまえば何とかなるのですが、なかなかどうしていい写真は数少ないです。もう少し有効に活用しなければ、、、、

百武彗星とヘール・ボップ彗星 百武彗星とヘール・ボップ彗星

1996年春に百武彗星が、そして翌1997年にはヘール・ボップ彗星が我々の前にその素晴らしい姿を現しました。

百武彗星はイオンテイルが見事に発達し100度以上の尾が見られたところもありました。イオンテイルは空が暗くないとよく見えません。ですから、都会から見た人にとってはあまり印象に残っていないと思います。でも、私は暗いところまで行ったのでそれはもう感動しました。

車で晴れ間を求めて右往左往した天文ファンが多数いました。もちろん、私もそのうちの一人でした。遠征は数知れず、ハイウェイカードもどんどん残数が減っていきます。でも、こんな彗星はもう見られないかと思うとお金なんかどうでもいいです。そこまでさせる彗星でした。天高く長い尾をたなびかせたその姿は一生忘れることはないでしょう。

そんな百武フィーバーが落ち着いた翌年、今度は少し様子の違うヘール・ボップ彗星が最盛期を迎えました。どう違うかというと、ダストテイルという白っぽく明るい尾が顕著だったのです。これは多少光害のある都会でも十分にその姿を見ることが出来たのです。とは言え、やっぱり、空の暗いところまで行かないとその素晴らしい姿は見ることが出来ません。このときは主に長野県原村へ出掛けました。八ヶ岳の山々の上に2種類の尾をV字にして昇ってきました。その姿は小さい頃見ることが出来ずに悔しい思いをしたウエスト彗星に似たものでした。

恐らく、私はこの先これらの彗星と同じ、もしくは上回る彗星を見ることが出来ないと思っています。それほど、凄い彗星だったのです。

画像処理を始める 画像処理を始める

丁度、百武彗星が来る前頃に画像処理を行う為にパソコン等を揃えました。既製品にしようかとも思いましたが、結局ショップブランドのものにしました。これは、自分でパーツを指定できるものです。少しでも画像処理に適したようにと奮発したのですが、今となっては時代遅れのスペックとなってしまっています。それでも、何とか頑張っています。(その後、さらに画像処理に特化したシステムへとスペックアップしています。)

慣れない手つきで百武彗星の画像処理をしてNIFTY SERVEのスペースフォーラムの有志で作り上げた「百武彗星画像集」に収録してもらいました。

いよいよ屈折へ(2000年) いよいよ屈折へ(2000年)

イプシロン160は既に10年以上使いました。そして、35mm判のカメラを使っての直焦点撮影もマンネリ化してきてしまいました。

そこで、そろそろ次のステップとして、クオリティアップのためにブローニーサイズのフィルムに変更しようと考えました。

中判への移行を一気に行うには投資額が半端ではありません。中判カメラ本体、中判カメラに対応できる鏡筒、現像後の画像処理のためのスキャナ、その他、付随する小道具等々。そこで、第一段階として鏡筒のみを購入し、カメラシステムは今までの35mm判とすることにしました。

中判、すなわち、6×7もしくは6×9サイズまでカバー出来る鏡筒の選択を行いました。前提として赤道儀はこれまでのEM−200としたかったので、何とかこれに搭載可能な鏡筒ということで、雑誌等の入選作品からも実績のあるペンタックス125SDPにしました。安定したガイドの為にはもう1ランク下の鏡筒が良いのかも知れませんが、そのクラスでは将来的に後悔しそうなので、敢えて背伸びをしてみました。このクラスの鏡筒は皆高価で、これだけ高い買い物は車以来です。

なお、長年付き合ってきたイプシロン160は特に彗星用として今後活躍させる予定です。

アストロカメラ6×9(2000年10月) アストロカメラ6×9(2000年10月)

しばらく、125SDPと35mm判カメラ(newFM2)で撮影しましたが、どうせいつかブローニーに移行するならということで、三ツ星のアストロカメラを購入しました。

そのフォーマットの大きさに驚いています。早く移行して良かったなと思います。

円形写野カメラHB120T(2002年) 円形写野カメラHB120T(2002年)

天文ガイド誌が頒布したHB120Tというカメラを手に入れました。

このカメラは35mm判カメラ用のレンズをブローニー判のフィルムにそのイメージサークルを最大限に利用する円形写野のものです。このカメラに対角魚眼のレンズを使用すると全天をカバーすることになります。また、普通のレンズを使ってもこれまでの四角の世界とは違った丸い世界が広がり、表現の自由度が増します。今後、どんな作品が生まれてくるでしょうか。楽しみです。

|